Wenn sich die Werte auf zwei oder mehr Märkten gleichzeitig verändern, entsteht eine Korrelation zwischen diesen Märkten. Eine Korrelation gilt als positiv, wenn der Wert eines Vermögenswertes steigt und der eines anderen ebenfalls zunimmt. Sie gilt als negativ, wenn der Wert eines Vermögenswertes steigt und der andere sinkt.

Die zugrunde liegenden Ursachen für Marktkorrelationen können zwischen den Märkten variieren. Das Erkennen dieser Ursachen kann Händlern die Möglichkeit geben, zukünftige Preisbewegungen innerhalb bestimmter Grenzen vorherzusagen.

Wichtig ist, dass Korrelationen zwischen Märkten manchmal zusammenbrechen können, wenn Störungen auftreten oder sich die Bedingungen im weiteren wirtschaftlichen Umfeld ändern (zum Beispiel bei einer Finanzkrise).

Kapitalbewegungen zwischen Märkten erzeugen Korrelationen

Der einfachste Weg, die Prinzipien der Marktkorrelation zu verstehen, besteht darin, die Bewegung des Kapitals zwischen den Märkten zu analysieren.

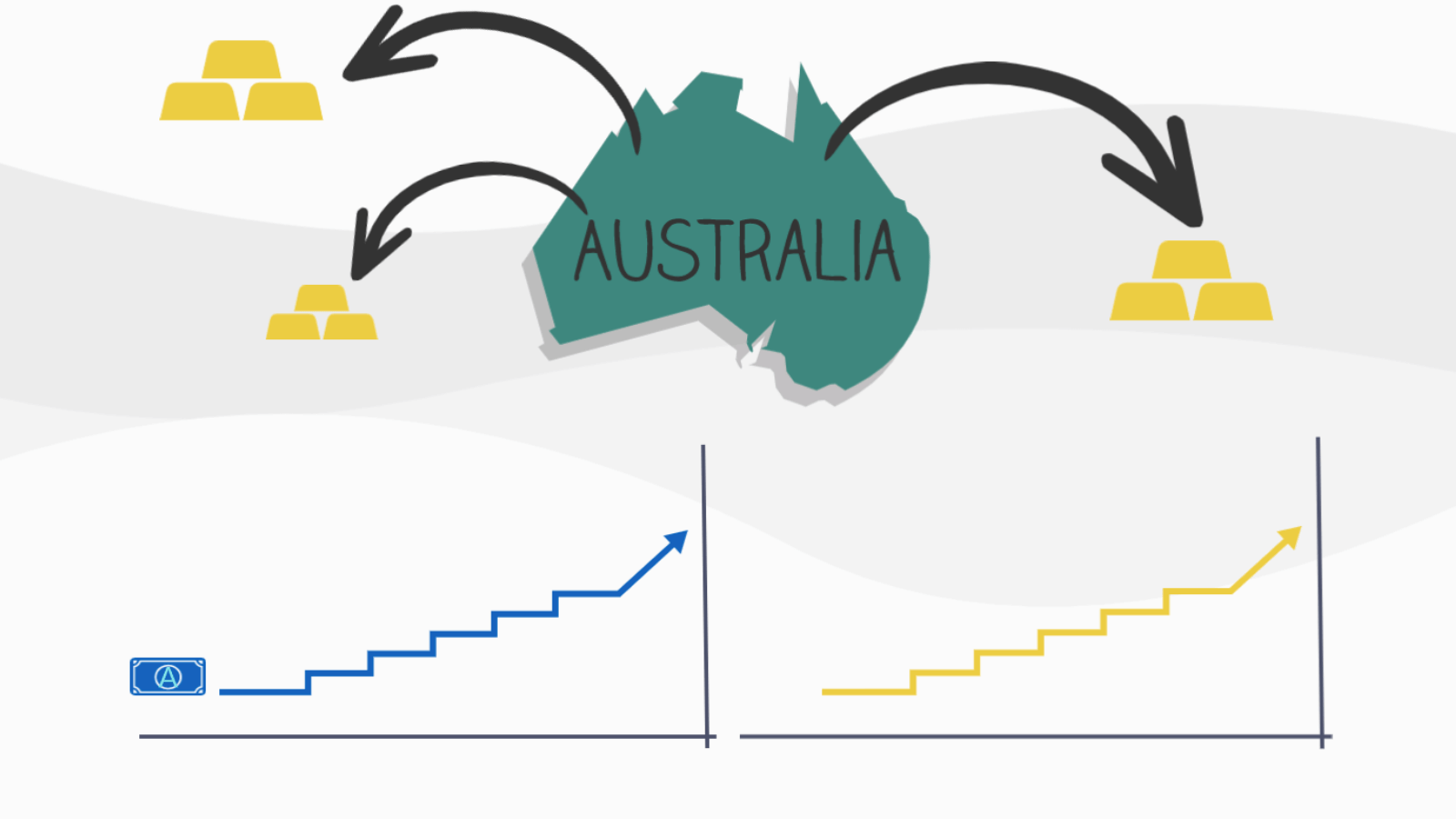

Positive Korrelation zwischen Gold und dem Australischen Dollar

Der Australische Dollar korreliert stark mit dem Goldpreis. Das liegt daran, dass Australien ein bedeutender Produzent des Edelmetalls ist, das es auf den Weltmarkt exportiert. Um Gold von australischen Lieferanten zu kaufen, muss der Käufer die verwendete Währung in Australische Dollar umtauschen.

Steigt der Goldpreis, muss der Käufer mehr Australische Dollar erwerben, um das Gold zu kaufen. Da die Nachfrage nach der australischen Währung zunimmt, steigt auch ihr Wert im Vergleich zu anderen Währungen. Daher besteht eine positive Korrelation zwischen Gold und dem Australischen Dollar.

Negative Korrelation zwischen dem US-Dollar und Gold

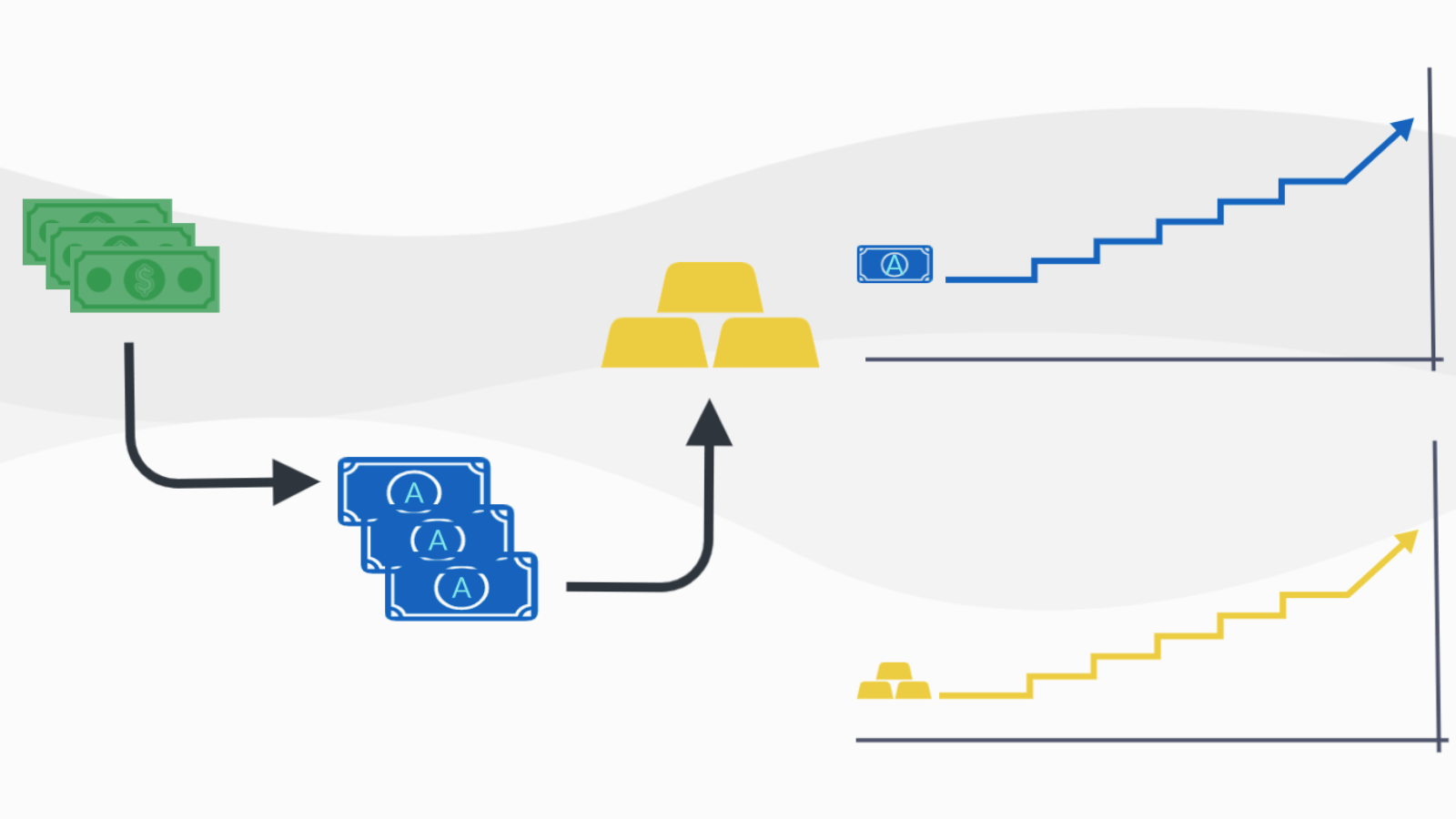

Unter normalen Marktbedingungen versuchen Investoren, ihr Kapital in Finanzmärkten (zum Beispiel in US-Aktien oder Anleihen) gewinnbringend anzulegen. Solche Investitionen gelten als riskant, können aber hohe Renditen bringen.

Gold behält zwar seinen Wert, doch Anleger können davon ausgehen, dass Investitionen in den US-Aktienmarkt profitabler sind. Dadurch sinkt die Nachfrage nach Gold, und Kapital fließt von Gold in US-Aktien. Da Aktien in den USA nur mit US-Dollar gekauft werden können, steigt die Nachfrage nach dem Dollar, und sein Wert nimmt zu. Somit besteht eine negative Korrelation zwischen dem US-Dollar und Gold.

In Zeiten wirtschaftlicher Instabilität verlieren Investoren häufig das Interesse an riskanten Anlagen (wie US-Aktien oder Anleihen) und suchen nach sicheren Investitionen – zum Beispiel in Gold. Sie verkaufen riskante Vermögenswerte, tauschen sie in US-Dollar, um Gold zu kaufen. Dadurch sinkt die Nachfrage nach US-Dollar, während die Nachfrage nach Gold steigt. Der US-Dollar fällt im Wert, während Gold teurer wird.

Marktkorrelationen können zusammenbrechen

Manchmal können normale Korrelationen zwischen Märkten gestört werden.

Betrachten wir die Korrelation zwischen dem US-Dollar und Gold. Normalerweise suchen Anleger in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach sicheren Anlagen wie Gold und verkaufen US-Dollar. In abnormalen Situationen, etwa während einer Finanzkrise, kann dieses Verhalten jedoch abweichen.

Wenn die wirtschaftlichen Bedingungen sich verschlechtern, investieren Anleger möglicherweise in andere sichere Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen und Gold. Um US-Staatsanleihen zu kaufen, müssen sie US-Dollar erwerben, was dessen Wert erhöht. Gleichzeitig steigt der Goldpreis, da auch hier die Nachfrage zunimmt. In diesem Fall steigen sowohl der US-Dollar als auch Gold im Wert, wodurch ihre Korrelation gestört wird.

Verwendung von Marktkorrelationen im Handel

Trader können korrelierte Märkte nutzen, um zukünftige Preisbewegungen auf einem Markt anhand der Daten eines anderen Marktes vorherzusagen.

AUD/USD und Gold

Das Beispiel des Australischen Dollars und Golds zeigt, dass unter normalen Marktbedingungen eine positive Korrelation zwischen diesen Vermögenswerten besteht.

Angenommen, mehrere Berichte mit schlechten US-Wirtschaftsdaten werden veröffentlicht. Investoren gehen davon aus, dass sich die Geschäftsbedingungen verschlechtert haben, und ziehen Kapital aus den Aktienmärkten ab. Infolgedessen suchen sie nach sicheren Investitionen wie Gold. Da Australien ein wichtiger Goldproduzent ist, steigt die Nachfrage nach dem Australischen Dollar, um Gold zu kaufen. Händler wissen, dass dafür US-Dollar verkauft werden müssen. Der US-Dollar fällt im Wert, während der Australische Dollar steigt.

In diesem Fall könnten Händler nach Kaufmöglichkeiten für AUD/USD suchen.

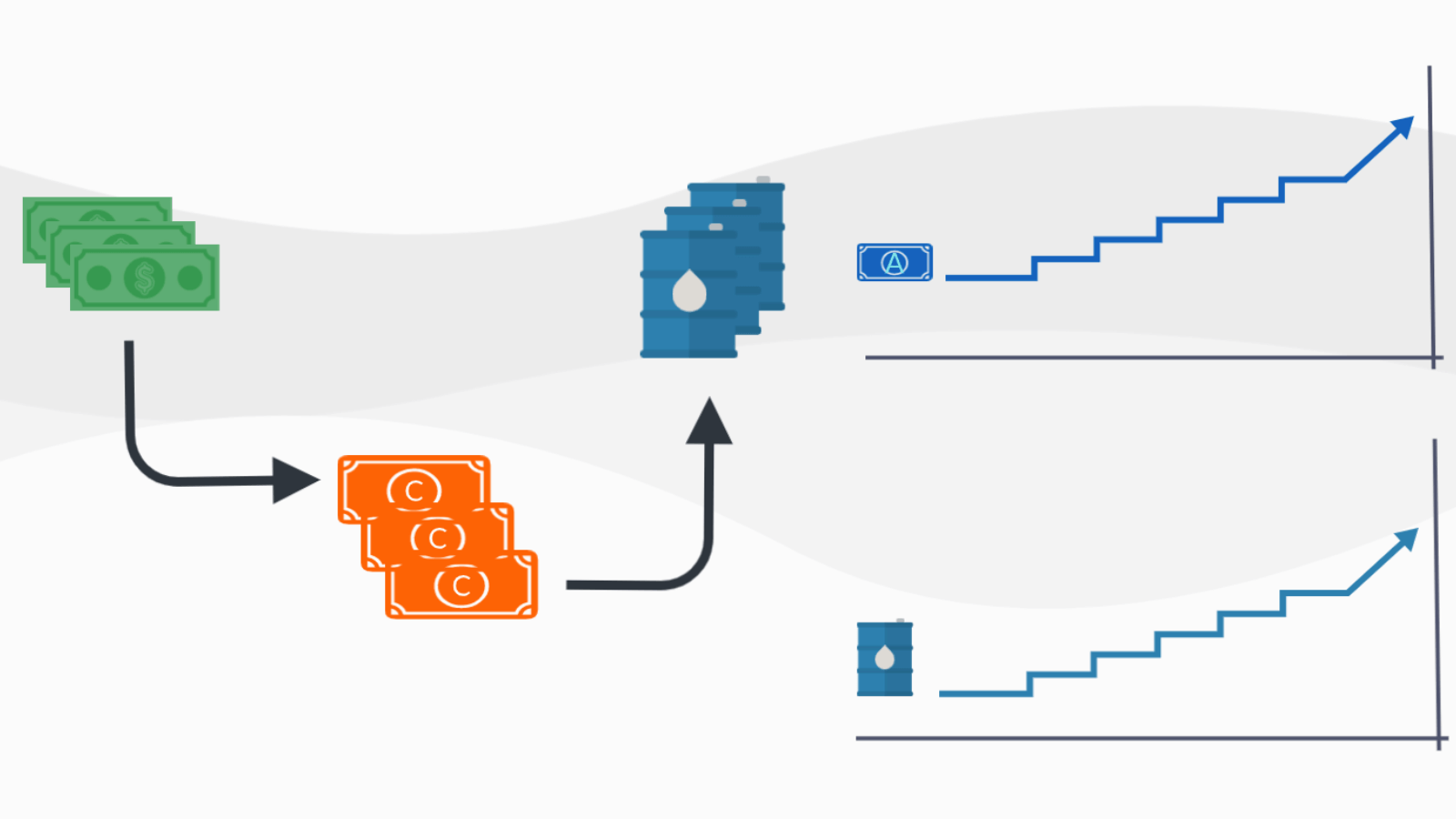

Öl und Kanadischer Dollar (CAD)

Unter normalen Marktbedingungen besteht eine positive Korrelation zwischen dem Kanadischen Dollar und dem Ölpreis.

Die Vereinigten Staaten sind derzeit der größte Ölverbraucher der Welt, während Kanada einer der größten Exporteure ist. 75 % der kanadischen Exporte – einschließlich fast aller Ölprodukte – gehen in die USA. US-Importeure müssen Kanadische Dollar kaufen, um Öl aus Kanada zu erwerben. Steigt der Ölpreis, müssen mehr Kanadische Dollar gekauft werden, was die Nachfrage nach CAD erhöht und die Nachfrage nach US-Dollar senkt. Der Wert des Kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar steigt.

Wenn globale Ereignisse, wie Naturkatastrophen, die Ölproduktion in den USA stören, sinkt das Angebot, während die Nachfrage konstant bleibt. Der Ölpreis steigt, ebenso wie die Nachfrage nach Kanadischen Dollar. In solchen Situationen können Trader nach Kaufgelegenheiten für CAD suchen.

Aktienmärkte und Schweizer Franken

Unter normalen Marktbedingungen besteht eine negative Korrelation zwischen Aktienmärkten und dem Schweizer Franken.

Die Schweizer Währung gilt traditionell als „sicherer Hafen“. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit investieren Anleger daher lieber in den Schweizer Franken als in riskantere Anlagen wie Aktien.

Wenn beispielsweise schwache US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, ziehen Investoren Kapital aus dem amerikanischen Aktienmarkt ab und investieren in sichere Vermögenswerte wie den Schweizer Franken. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach der Schweizer Währung und somit zu einem Anstieg ihres Wertes. In einem solchen Fall könnten Trader bei einem wirtschaftlichen Abschwung in den USA nach Kaufmöglichkeiten für den Schweizer Franken gegenüber anderen Währungen suchen.